El destino de los españoles, en todos los países del mundo, es participar en las mezclas de sangres.

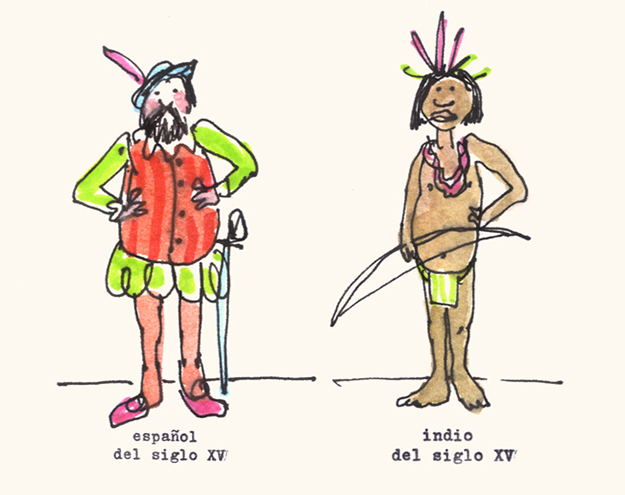

Nuestros antepasados de hace cinco siglos en sus dos ramas, los muy diversos castellanos de la España del Renacimiento y los muy diversos aborígenes americanos con quienes se tropezaron violentamente cuando desembarcaron en el Nuevo Mundo, dieron comienzo a una larga y tragicómica historia de malentendidos resueltos con sangre.

En 1492 descubrieron América los europeos, y los americanos descubrieron a los europeos recién llegados: los españoles de Castilla, blancos y barbados. No fue un amable y bucólico “encuentro de dos mundos” mutuamente enriquecedor, como se lo ha querido mostrar en las historias oficiales para niños y adultos ñoños de Europa y América. Fue un cataclismo sin precedentes, en nada comparable a las innumerables invasiones y guerras de conquista que registra la historia. Fue un genocidio que despobló hasta los huesos un continente habitado por decenas de millones de personas: en parte a causa de la violencia vesánica de los invasores —uno de ellos, el conquistador y poeta Juan de Castellanos, cuenta como testigo ocular en sus Elegías de varones ilustres de Indias que los más de entre ellos “andaban del demonio revestidos”—; y en parte aún mayor por la aparición de mortíferas epidemias de enfermedades nuevas y desconocidas, venidas del Viejo Mundo o surgidas en el choque de pueblos que llevaban separados trescientos siglos: desde la Edad de Piedra. Ante la viruela y la sífilis, el sarampión, el tifo, o ante un simple catarro traído de ultramar, los nativos del Nuevo Mundo caían como moscas. Se calcula que el 95 por ciento de los pobladores indígenas de América perecieron en los primeros cien años de la llegada de Cristóbal Colón, reduciéndose de unos cien millones a sólo tres, por obra de las matanzas primero y de los malos tratos luego, de las inhumanas condiciones de trabajo impuestas por los nuevos amos y, sobre todo, de las pestes.

De ahí viene la llamada “leyenda negra” de la sangrienta España, propagada en primer lugar por los ingleses y los franceses celosos del poderío español, pero iniciada por la indignación cristiana de un sacerdote español, fray Bartolomé de Las Casas, autor de la terrible Brevísima relación de la destrucción de las Indias y de otra docena de obras en las que denunció los horrores de la Conquista y la colonización españolas, y que en su testamento llamaba a que “el furor y la ira de Dios” cayeran sobre España para castigar sus criminales excesos. Pero con la misma crueldad y rapacidad iban a comportarse otras potencias europeas que siguieron sus pasos: Portugal, Inglaterra, Francia, Holanda, en sus colonias respectivas de América, de África, de Asia. La “muerte blanca” han llamado algunos antropólogos a esa ansia de exterminio. La que devastó la América recién descubierta quiso explicarla, o disculparla, un poeta español laureado y patriótico, ilustrado y liberal de principios del siglo XIX, Manuel José Quintana:

“Su atroz codicia, su inclemente saña

crimen fueron del tiempo, y no de España”.

En todo caso, más que de España o del vago tiempo, de los españoles que llegaron a América y desde un principio desobedecieron las relativamente benignas leyes de la Corona: nuestros antepasados.

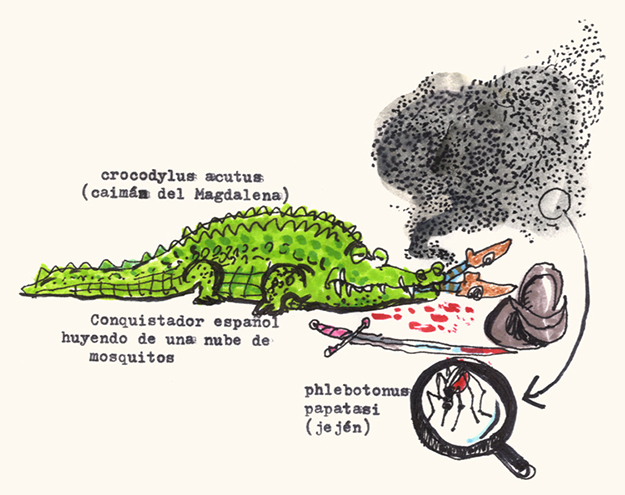

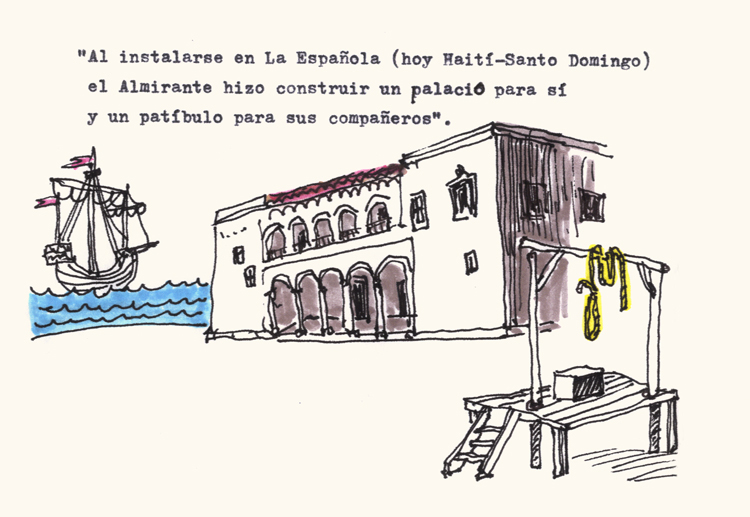

Los intrusos, muy poco numerosos en los primeros tiempos —y que no hubieran podido conquistar imperios poderosos como el azteca con los trescientos hombres y los veinte caballos de Hernán Cortés, o el inca con los doscientos soldados y un cura de Francisco Pizarro, si no los hubiera precedido la gran mortandad de las epidemias que desbarató el tejido social de esos imperios—, morían también a puñados, víctimas de las fiebres tropicales, de las aguas contaminadas de la tierra caliente, de las flechas envenenadas de los indios, de las insoportables nubes de mosquitos. A muchos se los comieron vivos las hormigas, o los caimanes de los inmensos ríos impasibles. No pocos se mataron entre sí. Llama la atención cómo siendo tan pocos en los primeros tiempos y hallándose en una tierra desconocida y hostil, dedicaron los conquistadores tanto tiempo y energía a entredegollarse en pleitos personales, a decapitarse o ahorcarse con gran aparato por leguleyadas y a asesinarse oscuramente por la espalda por repartos del botín, y a combatir a muerte en verdaderas guerras civiles por celos de jurisdicción entre gobernadores. En México se enfrentaron en batalla campal las tropas españolas de Hernán Cortés y las de Pánfilo de Narváez, enviadas desde Cuba para poner preso al primero. En el Perú chocaron los hombres de Pizarro con los de Diego de Almagro, hasta que éste terminó descabezado. En el Nuevo Reino de Granada, Quesada, Belalcázar y Federmán estuvieron al borde de iniciar una fratricida guerra tripartita. Y no fueron raros los casos de rebeldes individuales que se alzaban contra la Corona misma, como los “tiranos” Lope de Aguirre en el río Amazonas o Álvaro de Oyón en la Gobernación de Popayán. Mientras duró su breve rebelión, antes de ser ahorcado y descuartizado con todos los requisitos de la ley, Oyón firmó sus cartas y proclamas con el orgulloso y contradictorio título de ‘Príncipe de la Libertad’. No sabía que inauguraba una tradición de paradojas.

Se ha calculado que tres de cada diez españoles no sobrevivían a su primer año de estancia en las Indias. No en balde las llamó uno de los supervivientes “Esas Yndias equivocadas y malditas”.

Y todo era nuevo para los unos y los otros: asombroso y cargado de peligros. Para los españoles, los venenos, las frutas, los olores y los pájaros de la zona tórrida, la ausencia de estaciones, el dibujo de las constelaciones en el cielo nocturno, la equivalencia del día y de la noche. Para los indios, el color de la cara y de los ojos de los inesperados visitantes, sus barbas espesas, sus recias vociferaciones al hablar, y los caballos, y el filo de acero de las espadas.

Ni siquiera sabían, de lado y lado, quién era el otro.

Ni nosotros hoy, ni sus contemporáneos hace quinientos años, hemos sabido a ciencia cierta quién era Cristóbal Colón, el 'Descubridor', el autodesignado 'Almirante de la Mar Océana', el charlatán genial que engatusó para su insensato proyecto ultramarino a los Reyes Católicos de Castilla y Aragón, pese a que por entonces estaban ocupados unificando a España bajo su doble Corona: derrotando a los últimos moros de la Reconquista, expulsando a los judíos, sometiendo a los grandes señores feudales y arrasando sus castillos. Bien ocupados estaban y, sin embargo, se dejaron distraer y convencer por el verbo iluminado de ese advenedizo aventurero, navegante mercenario, comerciante de lanas por el Mediterráneo y el mar del Norte hasta Islandia, improbable cartógrafo autodidacta, salido de no se sabía dónde. ¿Se llamaba Colón, Colombo? Más tarde, ya famoso, vendrían las interpretaciones cabalísticas, propiciadas e iniciadas por él mismo: Cristóbal, Christo ferens, el llevador de Cristo; Colón, el que coloniza en el sentido latino, romano: el que puebla de nuevo. ¿De dónde venía? ¿De quién era vasallo? Tal vez era italiano de Génova, tal vez catalán, tal vez portugués de la isla de Madeira, tal vez mallorquín. Y muy probablemente judeoconverso: muy mala recomendación en un momento en que los judíos estaban siendo desterrados, y los que para no irse se hacían conversos (o “reconciliados”) eran altamente sospechosos ante la Inquisición, que los perseguía para confirmarlos en la verdadera fe, la de Cristo, mediante el tormento o la hoguera.

O muy buena recomendación, por el contrario. Judíos o judeoconversos seguían siendo los más cercanos consejeros y los principales financistas y banqueros de los Reyes Católicos, como lo habían sido durante siglos de todos los gobernantes de España, tanto cristianos como musulmanes, desde los tiempos de los visigodos.

La idea de Colón era cosmográficamente simple, pero tremendamente arriesgada en la práctica. Consistía en llegar al Oriente navegando hacia occidente. Es decir, desafiando el desconocido y aterrorizador Mar Tenebroso, el océano Atlántico repleto de monstruos y de tempestades, de cuyas orillas apenas si se habían atrevido a apartarse unas pocas leguas los intrépidos navegantes portugueses que exploraban las costas del África o que, más al norte, habían osado empujar sus frágiles buques hasta las islas Azores, casi en la mitad del mar. Antes que a los españoles, Colón le había propuesto la aventura al mucho más marinero rey de Portugal, volcado hacia el océano, que la rechazó por descabellada. Pero además ¿por qué empeñarse en buscar el Oriente en contravía? Pues porque medio siglo antes los turcos otomanos habían conquistado Constantinopla, en el extremo del Mediterráneo, acabando con el moribundo Imperio de Bizancio y cerrando para el Occidente cristiano las puertas del Asia y su comercio.

Para convencer a los reyes de que le financiaran su expedición a lo desconocido (que en fin de cuentas recibió también el respaldo de banqueros judíos), Colón les propuso tres tentaciones: las especias, el oro, y la expansión de la religión verdadera. La reina Isabel de Castilla, que aún no se llamaba Católica (lo sería por la conquista del último enclave musulmán de Granada y por la gracia del Descubrimiento), pero que lo era de convicción, se interesó por lo último: la santa evangelización, obsesión vieja de su confesor, el futuro regente de Castilla y gran inquisidor cardenal Cisneros. Su marido, el rey aragonés Fernando, se entusiasmó por el oro: la ambiciosa política de conquista de Aragón en el Mediterráneo y en Italia lo requería en ingentes cantidades. Y los dos a una (“Tanto monta, monta tanto / Isabel como Fernando” rezaba su divisa) por las especias: los condimentos —clavo, pimienta, canela, nuez moscada— necesarios para aderezar y sazonar y aun para soportar los sabores de las carnes pasadas de punto y los pescados podridos que se servían en la mesa de su itinerante Corte, en Valladolid o en Santa Fé de Granada, en Barcelona o en Sevilla o en Burgos.

Cumplió Colón con las dos primeras: aunque muy poco al principio, pronto sus descubrimientos empezaron a rendir oro a raudales. La evangelización de los indios idólatras tenía por delante un campo inmenso —aunque reducido por el genocidio: todavía estaban en vida Colón y la reina cuando ya no quedaban aborígenes por convertir en las primeras islas del Caribe descubiertas por el Almirante, La Española, Cuba y Puerto Rico, y el reguero de Pequeñas Antillas: todos estaban muertos—. En lo de las especias, en cambio, resultó que en América no las había. Colón trató de engañar a los reyes bautizando como “pimiento” al ají, una baya amarilla, a veces roja, que encontró en las islas y que imitaba las virtudes picantes de la pimienta de las islas de las especias, las Molucas, en el sudeste asiático. Y bueno, sí: el ají picaba (y aún más cuando vinieron a descubrirse las variedades mexicanas). Trató también de hacer colar el rojo y verde pimiento morrón, y ahí el engaño no convenció. Pero sin embargo el ají o guindilla, y el pimiento morrón o pimentón, o pimiento a secas, se convertirían desde entonces, acompañados poco más tarde por el tomate de México y la papa del Perú, en puntales de la culinaria española y europea. Y el tabaco, claro, que Colón encontró en Cuba fumado por los indios, y que un siglo más tarde popularizarían los piratas ingleses. Para el uso generalizado de otras hierbas descubiertas, como la marihuana, la coca, la ayahuasca, faltaba medio milenio.

En reciprocidad, y traídos a veces por el propio Colón en sus siguientes viajes, vinieron al Nuevo Mundo el ajo y la cebolla, la vid, el olivo, los fríjoles y los garbanzos, el trigo, las naranjas. Y, aunque suene contraintuitivo e increíble, el plátano y el coco y la caña de azúcar, venidos ellos sí, a través de los árabes, de las remotas Indias verdaderas.

Tras su cháchara de culebrero para deslumbrar o embaucar a los reyes, la verdad es que Colón no sabía para dónde iba. Creía que el diámetro de la Tierra —para entonces toda persona educada sabía que era redonda, o, más precisamente, esférica— era mucho menor del verdadero, se equivocaba al equiparar las millas árabes con las millas italianas y en consecuencia calculaba la distancia existente entre el cabo Finisterre de Europa y las islas de Cipango (el Japón) en un tercio menos de la real. Por lo cual confiaba en llegar pronto a la China de Kublai Kan, que doscientos años antes había descrito Marco Polo en su Libro de las Maravillas. Pero no las tenía todas consigo. Viajaba, por si acaso, con un intérprete de lengua caldea (aunque curiosamente, dado el declarado aspecto evangelizador de su empresa, no llevaba ningún cura). Y sin embargo, cuando se tropezó con un continente nuevo a la mitad de lo que para él debía ser el final del camino, se empecinó en su error. Llamó a sus naturales indios, por estar en las Indias (que sólo mucho más tarde, remendando a medias la equivocación del Descubridor, empezarían a apellidarse Occidentales). Unos cuantos años después esos indios equivocados empezarían a ser llamados americanos, por otro malentendido: el de un cartógrafo alemán que le dio al continente nuevo, al Nuevo Mundo, el nombre de un cosmógrafo italiano que viajaba en un navío portugués, Américo Vespucio. Creyó Colón que los indios, cuando se señalaban a sí mismos diciéndose ‘canibas’ —o caribes—, trataban de chapurrear las palabras “gente del Kan” en mal castellano (lo cual lleva a sospechar que tal vez él mismo era castellano, y no genovés ni sardo: los castellanos no conciben que existan lenguas distintas de la suya, que es la que hablan todos los extranjeros pronunciándola, por supuesto, mal). Y de ahí dedujo que los indios caribes eran chinos; o, si en realidad estaba en Cipango por haber desviado el rumbo en unas cuantas millas, japoneses.

Aunque tal vez, sin saberlo, tuviera razón el Descubridor en cuanto al origen asiático de sus “indios”, pues los seres humanos llegaron a lo que hoy es América hace treinta mil años, cruzando a pie el entonces congelado estrecho de Bering desde las estepas siberianas. Si bien otra teoría supone que más bien, o también, llegaron por mar cruzando el Pacífico en balsas desde la Polinesia. El aspecto físico de los indios americanos es claramente asiático: la piel cobriza, el pelo lacio y negro, los pómulos pronunciados, los ojos rasgados. Pero hay hipótesis más pintorescas que las de los paleoantropólogos y los paleoetnólogos. El propio Colón aventuró la idea de que los indios podían ser los descendientes de las doce tribus perdidas de Israel. En el siglo XVI un cronista conjeturó que eran vascos, descendientes de Jafet, el hijo del Noé del Diluvio, a través de Túbal, primer rey legendario de Iberia. Y no ha faltado quien corrobore esa tesis por el parecido que tienen con el euskera actual ciertas palabras chibchas: ‘padre’, por ejemplo, se dice ‘taita’ en ambas lenguas (aunque también se ha querido emparentar el chibcha con el japonés por vagas coincidencias fonéticas). Otros han pretendido que los americanos venían del antiguo Egipto, navegando por el Mar Rojo y el océano Índico, circundando el África y atravesando el Pacífico hasta la isla de Pascua, y de ahí a las costas del Perú. Un oidor de la Real Audiencia de Lima sostuvo la tesis de que los americanos eran españoles de cepa pasados a este lado a través de la hundida Atlántida, antes del cataclismo; y por eso eran súbditos naturales de la Corona española: no había habido aquí conquista, sino reconquista. Pero también se les atribuyó a los indios una ascendencia escita o sármata, cuando circuló la leyenda de que en las selvas de un majestuoso río equinoccial vivían tribus de mujeres guerreras como las amazonas de Heródoto en las fronteras nórdicas y bárbaras de la antigua Grecia.

Se barajaron otros orígenes todavía más extraordinarios, de corte mitológico. En el sur del continente (cuando se llegó al sur) vivían los patagones descendientes de los gigantes clásicos, que eran gente de tres metros de estatura. Y algún marino náufrago había visto indios que tenían la cabeza en el pecho, sin cuello (todavía los hay, especialmente entre los mayas de América Central); y otros con un solo pie, pero muy grande, bajo cuya sombra solían sentarse a descansar. Y en todas partes, desde las Antillas hasta el Perú, desde México hasta el Brasil recién descubierto por los portugueses, se oía hablar de un maravilloso cacique indio hecho todo de oro, que vivía siempre un poco más allá: un río más allá, una cordillera más allá: la persistente leyenda de El Dorado, causante de muchas desdichas.

En todo caso, ya para cuando llegó Colón los primitivos pobladores remotamente asiáticos se habían multiplicado en cientos de etnias distintas, que hablaban miles de lenguas hoy desaparecidas en su inmensa mayoría, como extintos están los pueblos que las hablaron. Y cada cual, en la suya, reservaba la palabra ‘hombre’ para su propio pueblo. ‘Inuit’ quiere decir ‘hombre en esquimal; y ‘caribe’, ‘hombre’ en caribe; y ‘mapuche’, ‘hombre’ en mapuche; y ‘muisca’, ‘hombre’ en muisca o chibcha. Los españoles, tan poco dotados para los idiomas extranjeros, llamaron ‘moscas’ a los muiscas.

(Hay que advertir que en el siglo XV no existía todavía la corrección política con perspectiva de género, y la palabra ‘hombres’ designaba —en español o en chibcha, en mapuche, en inuit— a los seres humanos sin distinción de sexos).

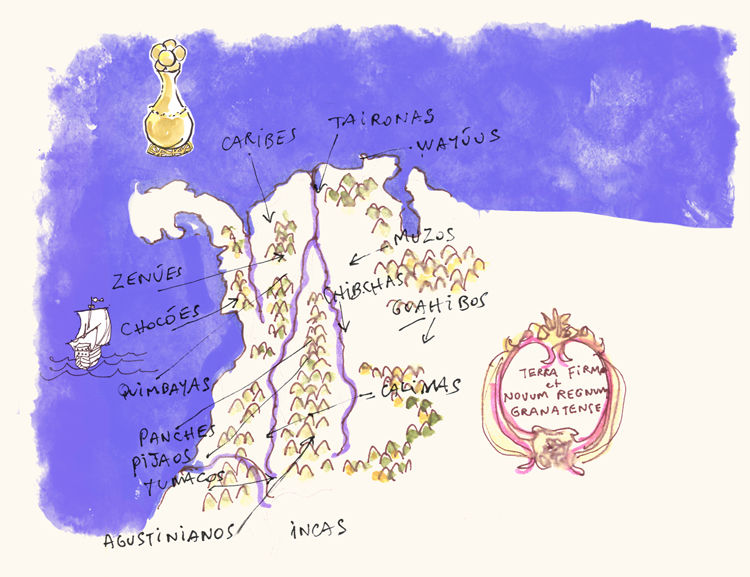

No voy a hablar de aztecas, mayas, incas. Reduciéndonos al país que hoy es Colombia… pero no siempre se llamó así: Tierra Firme, Castilla del Oro, Nuevo Reino de Granada; y luego media docena de cambiantes nombres republicanos, siguiendo la inflexible religión nominalista heredada de España, según la cual cambiando el nombre se cambia el ser. Este país no siempre se llamó así, pero desde los albores del Descubrimiento y la Conquista fue un territorio a la vez aislado del contexto general de América y dividido en regiones muy diversas. Abierto al norte sobre el mar Caribe y al oeste sobre el océano Pacífico, que los descubridores llamaron Mar del Sur. Cerrado al sur por la gran selva amazónica y al noroeste por la del todavía hoy casi infranqueable tapón del Darién. Y prolongado por el este por los desiertos guajiros y los Llanos Orientales hacia lo que hoy es Venezuela; pero también bloqueado por esa parte por la política de la Corona española, que desde muy temprano en la Conquista quiso mantener estrictamente separadas sus distintas provincias coloniales americanas, comunicadas sólo por el cordón umbilical de la metrópoli.

Y en el interior, un territorio partido por los tres ramales de la gran cordillera de los Andes y separado por grandes ríos caudalosos —el Magdalena, el Cauca, el Atrato—, en una multiplicidad de climas y de tierras en los valles, sabanas, desiertos, llanuras y páramos que albergaban —que albergaron— la más rica flora y fauna del variadísimo continente que es —que era— la América del Sur.

Reduciéndonos, digo, a lo que hoy es Colombia, digamos que aquí habitaban ochenta o cien pueblos indígenas diferentes en muy distintos estadios de desarrollo cultural, casi aislados los unos de los otros y condicionados en sus respectivas culturas por sus múltiples entornos geográficos. Algunos todavía estancados en la Edad de Piedra, como los caribes de las selvas del Darién y de la Costa Atlántica (caribe), de quienes Colón escribió que “en el mundo creo que no hay mejor gente ni mejor tierra… Muy bien hechos, de muy fermosos cuerpos y muy buenas caras, son la mejor gente y más mansa del mundo”, sentando así los cimientos del mito del “buen salvaje”, tan traído y llevado y manoseado y estirado en todos los sentidos por filósofos y antropólogos. Los indios caribes que lo inspiraron eran primitivos pescadores semidesnudos, cazadores de roedores y de pájaros, y recolectores de bayas silvestres. Vivían “en estado de naturaleza”, y posiblemente ni siquiera tenían dioses, y menos aún una religión establecida. Pero no eran tan mansos como los pintó el Almirante. Eran también feroces guerreros que completaban su dieta proteínica (sin saber que lo hacían para eso) comiendo la carne de sus enemigos: la palabra ‘caníbal’ para designar a los antropófagos es una derivación —a través del sordo oído del propio Colón— del nombre ‘caribe’ o ‘caribana’. Sus vecinos de las islas, a donde llegaban en sus canoas de guerra desde la tierra firme, les tenían terror.

Pero en la Costa Caribe vivían también los taironas, dueños de una cultura mucho más avanzada, grandes orfebres y edificadores de ciudades en las laderas empinadas de la Sierra Nevada (de Santa Marta), comunicadas por vertiginosas y laberínticas escaleras de piedra. Tan guerreros como los caribes, pero mejor organizados, opusieron una resistencia de varios siglos a la colonización española desde sus montañas inexpugnables; y aún hoy sus descendientes koguis y arhuacos se rehúsan a ser asimilados por la civilización de los blancos y mestizos, a quienes consideran orgullosamente sus “hermanos menores”. Más al norte estaban, y aún están, los wayúus de La Guajira, que tampoco fueron nunca sometidos; y subiendo hacia el sur, en lo que hoy son los departamentos de Santander y Boyacá, los belicosos muzos. Remontando el gran río de la Magdalena se encontraban los panches y los pijaos, también “indios bravos” y, según algunos cronistas, antropófagos como los caribes, en lo que hoy es el Tolima. Y más arriba —o más abajo— la misteriosa civilización sin nombre de San Agustín, en el Huila, que ya había desaparecido hacía siglos cuando llegaron los españoles, dejando entre el monte sólo sus tremendos y silenciosos ídolos de piedra. En lo que hoy es el Eje Cafetero, los quimbayas, tal vez los más refinados orfebres de toda la América precolombina. En las sabanas de los ríos Sinú y San Jorge, entre el Cauca y la cordillera, vivían los zenúes, constructores de un vasto y complejo sistema de control de las aguas que los españoles primero, y luego los colombianos, destruyeron. En el altiplano cundiboyacense, centrado en la Sabana de Bogotá, los muiscas o chibchas, un pueblo pacífico, alfarero y tejedor de mantas, comerciante de sal y amigo de las grandes borracheras. El cronista poeta Juan de Castellanos se asombra en los versos de sus Elegías de que los chibchas sacaran de una misma planta, la del maíz, “tanto su pan como su vino”: la arepa y la chicha. Más al sur, en el Valle del Cauca, los calimas, y aún más allá los tumacos, ya en las estribaciones del gran Imperio de los incas.

Ninguno de estos pueblos conocía la escritura. Por eso sólo los conocemos a ellos a través de la arqueología de tumbas y de las crónicas de los conquistadores españoles, sus mortales enemigos: la otra rama de nuestros antepasados.

Nota necesaria:

A diferencia de casi todas las demás naciones americanas, desde el Canadá hasta la Argentina, los colombianos no tenemos una multiplicidad de antepasados, sino sólo dos ramas: los españoles y los indios —y, algo más tardía, la de los negros traídos como esclavos—. Durante la Conquista y la Colonia, la Corona española no permitía que vinieran aquí sino los castellanos (hasta los súbditos de Aragón eran considerados extranjeros); y después, en la República, los gobiernos usualmente dominados por los sectores reaccionarios y por la Iglesia se opusieron siempre al contagio de ideas modernas —es decir, dañinas— que pudiera traer la inmigración de gentes de otros países, incluida la propia España. Así que, salvo unos cuantos aventureros italianos o refugiados judíos, y un puñado de convictos franceses escapados de la prisión de Cayena, en la Guayana, sólo llegaron aquí a principios del siglo XX, casi subrepticiamente, los llamados “turcos” (pues viajaban con pasaporte del Imperio otomano): unos pocos millares de libaneses, sirios y palestinos. Pero cuidadosamente seleccionados: tenían que ser de religión cristiana.

En las famosas tres carabelas del Descubrimiento —aunque sólo una lo era: la Niña; la Pinta y la Santa María eran naves de otra clase— venían marinos andaluces, carpinteros navales, un médico. En viajes posteriores vendrían más españoles y, todavía, algún italiano o portugués (sin contar al propio Almirante). Eran soldados sin empleo tras el fin de la Reconquista contra los moros, veteranos de las guerras aragonesas de Italia, convictos de Castilla, pequeños comerciantes, artesanos, segundones arruinados de casas nobles, pícaros, escribanos, estudiantes. Viajaban también mujeres, aunque no muchas. Y funcionarios de la Corona, esos sí bastantes: ya en los tiempos de los Reyes Católicos la burocracia hispánica era la más numerosa, enredada y enredadora del mundo, y estaba entregada a un crecimiento constante y canceroso que se iba a volver delirante bajo su bisnieto Felipe II, primer funcionario del reino, y sería heredada y reproducida con entusiasmo en las colonias americanas.

Llama la atención, en ese siglo XV abrumadoramente analfabeta, el número de futuros escritores y poetas que viajaron desde España a las Indias: ninguna empresa guerrera y colonizadora de la historia ha sido registrada y narrada por tal número de escritores participantes en ella, y de tan alta calidad literaria, los cronistas de Indias, que antes habían sido sus descubridores y conquistadores: Cristóbal Colón y su hijo Hernando, Hernán Cortés, Jiménez de Quesada, Fernández de Oviedo. Poetas, como el Alonso de Ercilla de la epopeya La Araucana y, de vuelo menor, el Juan de Castellanos de las Elegías de varones ilustres de Indias. Curas, como fray Bernardino de Sahagún o fray Pedro Simón. Y llama la atención también que muchas veces esos cronistas escribían para contradecirse unos a otros: así el soldado Bernal Díaz escribió su Verdadera historia de la conquista de Nueva España para corregir las Cartas de relación de Cortés, que había sido su capitán; y Fray Bartolomé de Las Casas su Brevísima relación de la destrucción de las Indias para refutar a todos sus predecesores.

Sahagún, Simón, Las Casas: porque, ahora sí, empezaron a llegar a América curas y frailes. A montones. En la España de los siglos XV y XVI, descontados los siervos de la gleba, un quinto de la población adulta estaba constituido por religiosos: sacerdotes seculares, monjes regulares de las grandes órdenes más o menos mendicantes, frailes sueltos, monjes y monjas de clausura. La Iglesia española no sólo era muy rica —y la primera terrateniente del país—, sino bastante independiente del papado de Roma, y en cambio muy sometida a la Corona, gracias a las bulas concedidas a los reyes y sobre todo a través de la Inquisición. Esta era un tribunal eclesiástico en teoría, y en teoría consagrado únicamente a investigar los pecados —que no existiendo la libertad de cultos eran automáticamente también delitos— de herejía, o de reincidencia en una falsa religión, islam o judaísmo, o de brujería. Aunque en España no fueron muchos los casos de brujería y otros tratos con el demonio perseguidos por los inquisidores, porque, explicó alguien, “el diablo no se fiaba de los españoles”. Pero la Inquisición era directamente manejada por la Monarquía, que la utilizaba para el control político y social de todos sus súbditos, herejes o buenos cristianos, nobles o plebeyos. Sus métodos crueles, la tortura, y secretos, el encierro de los sospechosos incomunicados y la delación anónima —pagada con los bienes del denunciado— la convertían en una eficaz policía política; y sus castigos severísimos y de tinte espectacular, como la quema en la hoguera o la humillación pública de los condenados, le daban un prestigio ejemplarizante muy útil para sus reales patrones. En una sociedad casi sin espectáculos ni diversiones públicas, salvo las misas y las procesiones, los solemnes y espléndidos autos de fe organizados por la Inquisición para la confesión y abjuración de los pecados ante el pueblo congregado en el atrio de una catedral se convertían en verdaderas y casi únicas fiestas, con la única competencia de las corridas de toros. La religión católica, única aceptada por el Estado como verdadera, iba a servir de cemento para la unidad de una España en la que convivían cada vez menos armoniosamente cristianos, mahometanos, judíos y conversos.

Para resumir, ya fueran sacerdotes, funcionarios, soldados o artesanos, o hijos de comerciantes, quienes viajaron a las Indias, provenían en su mayoría de la pequeña burguesía urbana con algunos medios de fortuna: tenían que pagarse el viaje. La colonización española fue empresa privada. Eso explica en parte la necesidad que tenían los colonos en el Nuevo Mundo de obligar a trabajar a los indígenas, tanto para labrar los campos como para explotar las minas. No habían llevado siervos como los que había en España, ni esclavos moros ganados en la guerra; y ellos mismos sabían pelear, pero no sabían trabajar: una trascendental diferencia con los que serían más tarde los colonos de las posesiones inglesas en América del Norte. Así, buscaron mano de obra sierva en los indios de la Conquista, como lo habían hecho durante siglos en los moros de la Reconquista: también en ese sentido la una siguió a la otra como su prolongación natural. Y la Corona, que cobraba impuestos (el “quinto real”: la quinta parte de todas las riquezas descubiertas), no correspondía financiando las expediciones: sólo proporcionaba a cambio protección contra la intromisión de otras potencias europeas (una protección cada día más precaria), y derechos jurídicos de población y de conquista. En primer lugar, los de posesión sobre el Nuevo Mundo que otorgó el papa en su bula Inter caetera (“Entre otras cosas”) a los monarcas españoles. Y las leyes para las reparticiones de tierras y de indios, para la fundación de ciudades y la organización institucional en torno a los cargos nombrados desde España: gobernadores, oidores, visitadores —y también curas doctrineros y obispos—. En suma, la Corona sólo proveía, o al menos prometía, la ley y el orden. El orden ya absolutista y regio, antifeudal, que estaban instaurando en la península los Reyes Católicos.

De acuerdo con las leyes dictadas por la Corona, sólo podían viajar a América los súbditos castellanos (ni siquiera los aragoneses); y los portugueses, a las posesiones del Imperio en las costas del Brasil, de acuerdo con la línea arbitraria trazada con el dedo de arriba abajo en el mapa por el papa Alejandro VI Borgia (un Borja español) dividiendo entre España y Portugal las nuevas tierras descubiertas. Una línea escandalosamente injusta, no sólo con los indios americanos, por supuesto, sino con los demás reinos de Europa, excluidos caprichosamente del reparto. (Años más tarde, indignado, pediría el rey de Francia que le mostraran en dónde había dispuesto Adán en su testamento tan inicua distribución de su herencia). Sólo estaban autorizados para ir a las Indias, a conquistar o a poblar, castellanos que pudieran probar su “limpieza de sangre”. Sólo “cristianos viejos”. Ni judíos ni mahometanos —aunque el propio Colón era tal vez judeoconverso, y luego vendrían otros que también lo eran, como, por ejemplo, el conquistador del Nuevo Reino de Granada, Gonzalo Jiménez de Quesada. Eso era incontrolable, al fin y al cabo: sobre un total de unos cinco millones de habitantes, la población de España contaba trescientos mil judíos (expulsados en 1492, el mismo año del Descubrimiento) y ochocientos mil conversos: una quinta parte de los españoles. En cuanto a los moros que se quedaron tras la conquista cristiana de su último reducto de Granada (también en 1492), eran medio millón—. Pero aplicar con rigurosidad las leyes de limpieza de sangre era imposible; y además las leyes eran laxas; y además había muchos juristas, duchos en interpretarlas.

Por eso aquí vinieron todos. La limpieza de sangre tenía que ver con la religión, no con la raza. Ya los españoles de esas auroras del Renacimiento constituían tal vez la raza más mezclada de las que habitaban Europa. Un entrevero de todas las etnias indoeuropeas llegadas en el curso de dos o tres milenios: íberos y celtas más o menos autóctonos, los misteriosos vascos, tartesios de Andalucía, griegos y fenicios venidos pacíficamente por el mar en el siglo V antes de Cristo, cartagineses del África y romanos de Italia en el siglo III en plan de guerra y conquista, judíos (según sus propias cuentas, desde la primera diáspora causada por la destrucción del primer templo de Salomón en Jerusalén por el babilonio Nabucodonosor, seiscientos años antes de Cristo), invasores visigodos y de otros pueblos bárbaros salidos de Alemania como los suevos y los vándalos, y aun de más lejos, como los alanos del remoto Irán, en el siglo V d.C., y árabes a partir del siglo VIII en sucesivas oleadas: árabes de Arabia, sirios, bereberes del norte de África, almorávides, almohades, benimerines. Y finalmente, por millares, los peregrinos pacíficos de Compostela, franceses sobre todo, que fundaban barrios y ciudades, además de monasterios cistercienses, a lo largo del Camino de Santiago cuando volvían de venerar la tumba del apóstol.

Esa España diversa, no amalgamada todavía pero sí superficialmente unificada por la religión y la política, es decir, por los reyes y los curas, era probablemente bajo su doble corona de Castilla y Aragón el Estado más poderoso de Europa, aun antes de que le cayeran en suerte el Nuevo Mundo y sus riquezas: una lotería que, paradójicamente, iba a ser una de las causas de su decadencia. Apenas un siglo más tarde ya se lamentaba el poeta Francisco de Quevedo y maldecía el oro americano:

"Nace en las Indias honrado

donde el mundo le acompaña;

viene a morir en España,

y es en Génova enterrado.

Poderoso caballero

es don Dinero…"

Tras ocho siglos de lucha contra los moros, y de los reinos cristianos entre sí, a la Corona de Isabel de Castilla le había llegado por conquista o por alianzas dinásticas la mitad de los reinos españoles: Castilla, León, Asturias y Galicia, el País Vasco, Extremadura y toda la ancha Andalucía tras la conquista del reino nazarí de Granada, y las islas Canarias en medio del Atlántico. El Aragón de su marido no sólo incluía a Cataluña y a Valencia, con lo cual entre los dos monarcas completaban su dominio sobre toda la península ibérica, con excepción de Portugal al oeste y de Navarra al norte (que no tardaría en caer bajo Fernando), sino que se extendía a un buen pedazo de Francia —el Rosellón y la Provenza— y a buena parte de las islas del Mediterráneo: las Baleares, Cerdeña, media Córcega, y Sicilia, incluído el reino de Nápoles que comprendía la mitad sur de Italia. Y, al menos en teoría, sus posesiones llegaban hasta Atenas, en el Mediterráneo oriental. Por añadidura, el papa era suyo: el ya mencionado Alejandro VI Borgia, un Borja valenciano con quien se intercambiaba favores y regalos.

España era pues, étnicamente hablando, lo que allá llaman culinariamente un puchero: una olla podrida, un revoltijo de todo lo que hay, que al ser trasladado a América y mezclado con las variadas razas locales pasó a ser, digamos, un sancocho. Pocos años más tarde —y en parte para suplir la diezmada mano de obra servil de los indios— serían traídos además en gran número negros del África para añadirlos al batiburrillo. La burocracia colonial intentó poner orden mediante una clasificación exhaustiva de cruces y matices: español, criollo, indio, negro, mestizo, mulato, zambo, cuarterón, saltoatrás, albarazado, tentenelaire… docena y media de escalones de un sistema jerarquizado de castas. La realidad pronto mostró que esa tarea era ímproba. Trescientos años más tarde, durante las guerras de Independencia de España, ya sólo se distinguían los “blancos” (españoles o criollos) y los “pardos”, que eran la inmensa mayoría —y casi no quedaban indios—. Y otro siglo después el filósofo José de Vasconcelos inventaría la tesis de la “raza cósmica”: la que hay hoy en América Latina, cada día más obesa y dedicada a aprender a hablar inglés.

En México, en el Perú, sin duda también en otras partes menos civilizadas, los aborígenes americanos creyeron en un principio que los recién llegados eran dioses, hasta que por primera vez los vieron muertos. Primero, a sus caballos: y entendieron que hombre y caballo no eran un solo ser incomprensible. A Montezuma, el emperador azteca, sus delegados le mandaron a México la cabeza cortada de un soldado español; pero aún así seguían teniendo dudas sobre si Hernán Cortés no sería en verdad la legendaria Serpiente Emplumada de los toltecas, el mismo antiguo héroe sagrado Quetzalcoatl cuyo regreso habían anunciado las profecías. Otro tanto ocurriría unos pocos años más tarde en el Perú con la llegada de Francisco Pizarro. ¿Era ese hombre de hierro, blanco y barbudo, el mismo Viracocha de la mitología que había educado a los antecesores de los incas? Esa creencia errónea de que los españoles llegados por el mar eran los antiguos dioses les dio a los invasores una inmensa ventaja sicológica y estratégica, sumada a la superioridad táctica de sus armas: arcabuces, pequeños cañones, ballestas, espadas de acero. El ruido y el humo de la pólvora. Las armaduras de hierro. Los inverosímiles caballos, tan grandes como seis hombres. Los terribles mastines de presa: alanos leonados de potente mandíbula, usados en España para cazar osos y toros salvajes, y que en América los conquistadores alimentaban con carne de indios. A todo eso, los indios, que no conocían el hierro, sólo podían oponer arcos y flechas con punta de espinas o de dientes de pez, macanas de madera endurecida con filos de piedra, y armaduras de algodón y plumas. Eso explica que en las batallas entre indios y españoles la desproporción entre las bajas de unos y otros fuera descomunal: por cada español caído morían cien o hasta mil indios tlaxtaltecas o mexicas, incas o chibchas. En las escaramuzas con tribus menos organizadas, en cambio, el choque era menos desigual.

Bastaron unos pocos meses —y a veces unos pocos días— para que se dieran cuenta los indios de que la superioridad militar mostrada por los españoles no era la de los dioses, sino la de los demonios. Más atrás cité al cronista indiano Juan de Castellanos:

“…andaban del demonio revestidos,

el rostro torvo, malintencionado,

como quienes se queman con el fuego…

El fuego de los condenados en los infiernos. Pero demonios llamaban ellos por su parte a los dioses de los indios, y los destruían por el fuego. Y no es de extrañar, por lo que hoy puede verse en los museos de antropología, que a los conquistadores su fealdad disforme les recordara a los diablos de las pinturas medievales y a las grotescas gárgolas de piedra que en las catedrales góticas de Castilla servían para asustar a los pecadores.

Esa facilidad casi milagrosa para la victoria fue uno de los motivos que llevó a los españoles a pensar no que fueran ellos sobrehumanos, sino que los indios eran infrahumanos. Seres inferiores a quienes era lícito esclavizar —como en España a los moros derrotados—, matar, mutilar, violar, torturar, descuartizar, sin ningún cargo de conciencia. “Bestias o casi bestias”, los llamaron. “Animales de carga”. Los necesitaban además, ya se dijo, para trabajar en la agricultura y la minería del oro y de la plata. Su interés, por consiguiente, estaba en negarles todo derecho que pudiera derivarse de su condición de hombres, y más aún, de hombres libres.

Pero a esa pretensión se opusieron la Corona y la Iglesia. La muy católica reina Isabel se enfureció cuando supo que Cristóbal Colón andaba vendiendo como esclavos en Sevilla y en Lisboa indios traídos de las Antillas, y expidió (en el año 1500) una Real Provisión conminándolo a liberarlos y devolverlos a “sus naturalezas”. “¿Qué poder tiene mío el Almirante —se indignaba— para dar a nadie mis vasallos?”. Y ordenaba que fueran tratados “como nuestros buenos súbditos, y que nadie sea osado de les hacer mal ni daño”.

Era la reina de Castilla, pero no le hicieron el menor caso. El único efecto de su ordenanza fue el muy propio del nominalismo castellano de cambiarles el nombre a las cosas. Se sustituyó la institución del “repartimiento” de los indios entre los conquistadores por la “encomienda” de los indios a los conquistadores, con lo que la situación de servidumbre siguió siendo exactamente igual.

Más éxito iba a tener unos años después la protesta de la Iglesia, o más que de la Iglesia misma —la oficial y secular, prepotente y codiciosa en América como en España—, de sus brazos más humildes, más fieles a las enseñanzas de Cristo: las órdenes de frailes mendicantes, aunque cada vez más opulentas, venidas a las Indias no por avidez de tesoros sino para convertir a los idólatras. Los mercedarios, los franciscanos, los dominicos, más tarde los jesuitas y los agustinos. Fueron los curas dominicos, los mismos que en España, paradójicamente, manejaban el aparato despiadado de la Inquisición para la quema de judaizantes y moriscos y conversos relapsos, los primeros que denunciaron las crueldades de la Conquista y la encomienda de indios subsiguiente. En un sermón de Adviento pronunciado en 1511, clamó desde el púlpito el fraile dominico Antonio de Montesinos ante los encomenderos y sus familias que asistían devotamente a misa en la catedral de Santo Domingo recién fundada y a medio edificar:

“¡Todos estáis en pecado mortal y en él vivís y morís, por la crueldad y tiranía que usáis con estas inocentes gentes! ¿Con qué derecho y con qué justicia tenéis en tan cruel y horrible servidumbre a los indios? Estos ¿no son hombres? ¿No tienen ánimas racionales?”.

Los ofendidos encomenderos y las escandalizadas autoridades locales (Diego Colón, hijo del Almirante, era por entonces gobernador de La Española) denunciaron al atrevido fraile ante el Rey Católico (la reina ya había muerto). Éste convocó al dominico y a sus contradictores a exponer sus razones en las Juntas de Burgos de 1512, ante juristas y teólogos (que por entonces eran prácticamente la misma cosa). Convenció Montesinos a Fernando y a sus consejeros, y de Burgos salió para América un paquete de nuevas ordenanzas regias según las cuales se reconocía que los indios eran hombres y eran libres, pero había que someterlos al dominio de los reyes de España para evangelizarlos. Por la persuasión y el ejemplo si era posible, y si no por la fuerza. De ahí la imposición leguleya de leerles, antes de proceder a matarlos y aunque no entendieran el idioma castellano, un astuto documento llamado Requerimiento: la exigencia de que se convirtieran al cristianismo sin resistencia.

En las remotas islas del Caribe tampoco al rey Fernando le hicieron mucho caso. Ya empezaba a regir, por encima de la ley, un aforismo: “Se obedece pero no se cumple”.

Pero algunos siguieron insistiendo. De entre todos, el más notable y terco sería fray Bartolomé de Las Casas, llamado por la posteridad el Defensor de los Indios. Hijo y sobrino de acompañantes de Colón en sus primeros viajes de descubrimiento, soldado de la Conquista en La Española y en La Isabela (Cuba), encomendero en esta isla por algunos años y luego presbítero ordenado en Roma, fraile de la orden dominica, obispo de Chiapas en la Nueva España (México), jurista, historiador, autor de veinte libros sobre lo que él fue el primero en denunciar como “la destrucción de las Indias”, y padre en consecuencia de la “leyenda negra” sobre la maldad intrínseca de España (más tarde sería denunciado a su vez como paranoico e hipócrita por los patriotas españoles). Si las denuncias de Montesinos habían llevado al rey Fernando a expedir las Leyes de Burgos, las de Las Casas persuadieron a su nieto, el emperador Carlos V, de dictar las Leyes Nuevas de 1542 reiterando la humanidad y la libertad de los indios.

Tanto encolerizaron éstas a los españoles de América que se levantaron contra la Corona en rebeliones a veces victoriosas, haciendo que fueran revocadas a medias. Entre tanto, se había pronunciado el papa. En este caso, Paulo III Farnesio, epítome del lujo y de la lujuria paganos de los papas del Renacimiento, que sin embargo publicó en 1537 —cuarenta y cinco años después del primer contacto de los europeos con los indios— la bula Sublimis Deus aclarando definitivamente que sí: que los indios tenían alma como los demás hombres. Respaldado por la autoridad de Roma —Roma locuta, causa finita—, el pertinaz fraile de Las Casas logró entonces la hazaña de forzar al emperador a inaugurar las Juntas de Valladolid, donde se desarrolló una famosísima polémica entre el mismo de Las Casas y su contradictor Ginés de Sepúlveda, defensor oficial de la Conquista apoyado en las enseñanzas de Aristóteles sobre la superioridad de unas culturas sobre otras. Según él, los indios eran “bárbaros que no viven conforme a la razón natural y tienen costumbres malas públicamente entre ellos aprobadas”, como la idolatría y la sodomía. Los reconocía como seres humanos —pues si no lo fueran no podrían pecar, como no pecan los animales—. Por su parte, de Las Casas decía que Sepúlveda “ofrece venenos embadurnados con miel bajo capa de agradar a su soberano”, el emperador Carlos, de quien era, en efecto, el adulador favorito. Y sin embargo fue de Las Casas el vencedor de la célebre disputa: los indios eran seres humanos libres e “iguales a nosotros”.

Victoria de papel. Sí, con ella se sentaron las bases del futuro ius gentium, el derecho de gentes. Pero en la historia real, en la vida real, ni a la Real Provisión de la reina Isabel de 1500, ni a las Leyes de Burgos de su viudo, el rey Fernando de 1512, ni a las Leyes Nuevas de su nieto, el emperador Carlos V de 1542, ni a las conclusiones (filosóficas pero no jurídicas) de la disputa de Valladolid diez años después, nadie les hizo nunca el menor caso.

Y por diezmados en su número, pero no por reconocidos como seres humanos, los siervos indios fueron sustituidos por esclavos negros traídos del África.