¡Viva el rey y muera el mal gobierno!

Bajo la larga siesta colonial neogranadina se incubaban las semillas de la independencia de España, tanto en las revueltas populares contra los funcionarios de la Corona como en la educación ilustrada de las élites criollas. Y también en lo racial, a causa del progresivo mestizaje de la población.

Aquí el turbulento siglo XVIII empezó —con el habitual retraso de estas tierras— ya bien rebasada la mitad del siglo: en los años setenta. Allá en el ancho mundo guerreaban las potencias en la tierra y en el mar: España, Francia, Inglaterra; y surgían otras nuevas, Prusia y Rusia. Se desarrollaban las ciencias y las artes, los filósofos tomaban la palabra en contra de los teólogos, los reyes respondían inventando el despotismo ilustrado, surgía arrolladora la burguesía. En la Nueva Granada no pasaba absolutamente nada.

Los estremecimientos universales sólo se sentían cuando algún pirata asaltaba los baluartes de Cartagena. Lo demás eran chismes de alcoba de virreyes o disputas escolásticas de curas, o consejas de viejas: que a un oidor se le puso el pelo todo blanco por haber blasfemado en una noche de juerga, o que el diablo se apareció en un puente.

Imperceptiblemente, sin embargo, bajo la uniforme calma chicha de la superficie política, sucedían profundos cambios. La desaparición definitiva de los indios: los bravos por exterminio, los mansos por mestizaje; y sólo quedaron los que vivían en las selvas impenetrables del Chocó y de la Amazonía, y los irreductibles de los desiertos de La Guajira. Según el primer censo, que se haría en 1778, la población de la Nueva Granada era ya predominantemente mestiza. Sobre poco menos de 800.000 habitantes, 200.000 eran blancos —españoles y criollos—, 400.000 mezclas —mestizos, mulatos, zambos—, 200.000 indios y 65.000 negros esclavos. También de manera imperceptible crecía la oposición entre los españoles y los criollos blancos, que en la segunda mitad del siglo se fue exacerbando por la exclusión casi absoluta de los criollos de los empleos públicos: para el nuevo régimen borbónico los criollos no eran de fiar, porque tenían sus intereses aquí y no en España.

Hubo excepciones, claro: criollos peruanos o mexicanos llegaron a ocupar altos cargos no sólo en las colonias sino en la propia España, y entre los neogranadinos fueron notables los casos de Moreno y Escandón, de Mariquita, fiscal de la Real Audiencia en Santa Fé y promotor de un reformista Plan de Estudios (que no fue aplicado) y luego regente de Chile; o el de Joaquín Mosquera, de Popayán, oidor en Santa Fé y que ya en el siglo siguiente, en pleno hervor independentista, fue designado por las Cortes de Cádiz nada menos que regente de España en ausencia de los reyes, presos de Napoleón en Francia. Pero eran excepciones. Y además, como ésta de la regencia, inoperantes.

La publicación de los informes de los científicos Antonio Ulloa y Jorge Juan, venidos a América en 1747 a medir los meridianos terrestres y que de pasada redactaron a la atención de la Corona una devastadora denuncia de la situación económica, política, social y espiritual de estas regiones, hubiera debido provocar cambios de fondo en la política colonial española. Pero esos informes se mantuvieron confidenciales. Sólo se publicaron —en Londres— después de la Independencia, bajo el tardío título de Noticias secretas de América.

Otro acontecimiento preñado de futuro, pero que en su momento aquí pareció solamente uno más de los habituales rifirrafes por asuntos de jurisdicción o de dinero entre la administración colonial y las órdenes religiosas, fue la expulsión de los jesuitas. En Santa Fé a nadie pareció importarle: era ya desde entonces una ciudad insensible a los acontecimientos. Pero en primer lugar provocó el derrumbe del sistema educativo colonial, que se basaba casi por completo en los colegios, seminarios y universidades de la Compañía, y lo dejó en las manos retardatarias de los frailes dominicos. Y además hizo que, tras ser proscritos de sus dominios por todos los reyes Borbones —de Francia, Nápoles, Parma y España, y por los Braganza de Portugal— o, más exactamente, por sus ministros, liberales todos ellos y más o menos ilustrados; y al ser luego “disueltos y extirpados” por el papa, los padres jesuitas perseguidos pasaron a la clandestinidad. Y desde allí apoyaron e incluso financiaron en adelante todas las rebeliones americanas contra España.

Otro tanto hacían también, paradójicamente, los más acérrimos enemigos de la Compañía: los masones. Extraños compañeros de cama, como se ha dicho siempre que son los que amanceba la política.

Pero entre tanto aquí, en el pesado letargo colonial, venían y pasaban virreyes anodinos, buen reflejo de la mediocridad de los reyes de la monarquía hispánica en la otra orilla del océano. Desde los “Austrias menores” —reyes melancólicos y cazadores como el ausente Felipe III, el triste Felipe IV, el hechizado Carlos II— y con los primeros Borbones —el demente y longevo Felipe V, dominado por su ambiciosa mujer italiana, y el linfático Fernando VI, tan ido e incapaz como su padre y que también murió loco— transcurrió más de un siglo. El llamado Siglo de Oro de las artes y las letras y de la breve Pax Hispanica, durante el cual se hundieron España y su Imperio.

España, ya sin su poderío en Europa, perdido en veinte guerras, sólo volvió a ser gobernada en serio bajo Carlos III, considerado por muchos el monarca ejemplar del despotismo ilustrado. Y aunque despótico sí era, ilustrado no tanto: más que estudiar filosofía o botánica en sus veinticinco años de rey de Nápoles prefería dedicarse a la reproducción con su única y legítima esposa (tuvieron trece hijos); y después, llevado por otros veinticinco al trono de España, más que a los asuntos de Estado se dedicaba a la caza con perros en los montes de Toledo, como lo retrató Goya. En sus célebres Memorias cuenta el aventurero Casanova que una tarde vio al rey en Madrid en los toros, y que merecía su fama de ser “el hombre más feo de Europa”, y uno de los más tontos: buen “alcalde de Madrid”, mal cabeza de un imperio universal que se desvanecía. Pero es verdad que estaba rodeado de ministros inteligentes e ilustrados, partidarios de las nuevas Luces (“les Lumières” de los filósofos franceses), y posiblemente francmasones. A quienes se esforzó por no hacerles caso.

Volviendo a lo de aquí: unos versitos anónimos de fines del siglo XVIII dan la lista de los virreyes que en esos tiempos, agitados en el mundo y aquí inmóviles de siesta colonial, gobernaron la Nueva Granada:

“Eslava, Pizarro, Solís, de la Cerda;

Guirior a quien Flórez muy bien reemplazó;

Después Torrezar cual ráfaga ardiente

tan solo un instante en Granada brilló.

Y Góngora ilustre, Don Gil y Ezpeleta,

después Mendinueta

y Amar y Borbón”.

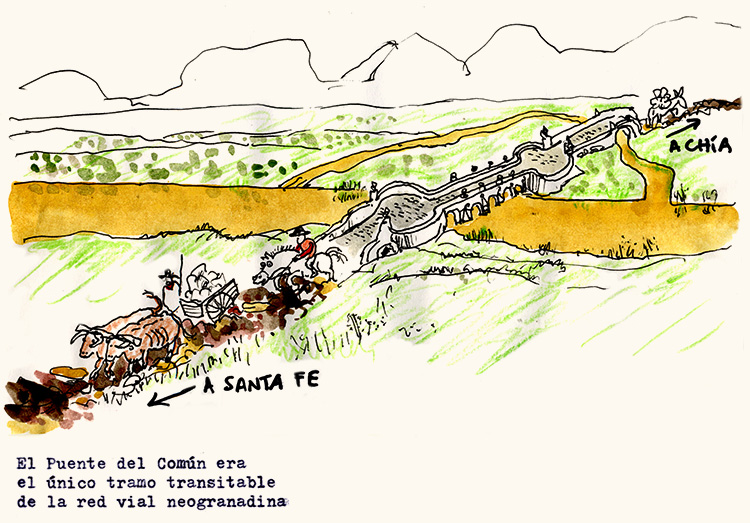

Del virrey Eslava y su defensa de Cartagena con Blas de Lezo ante la escuadra inglesa ya se habló en el capítulo anterior. Los demás… tan mediocres como los versitos de la lista. Militares de carrera, aristócratas libertinos, burócratas de profesión que saltaban de cargo en cargo, de ser oidores en Lima a ser procuradores en Guatemala o a ser virreyes aquí. A uno se le ocurrió implantar el estanco del aguardiente, provocando disturbios. Otro, José Solís, tuvo una querida llamada la Marichuela que terminó en un convento de arrepentidas cuando su virrey se metió de monje por haber visto pasar un entierro en el que el difunto era él mismo. Y el eterno problema de las obras públicas. El virrey Solís se quejaba en carta a Fernando VI de que aquí las obras públicas no avanzaban, y citaba el caso del Puente del Común sobre el río Funza en Chía. Digámoslo de pasada: uno de los poquísimos que se construyeron en los dos siglos y medio que duró el régimen colonial, con el del Humilladero en Popayán, el de Honda sobre el Gualí, y el famoso y gracioso puentecillo de un solo arco sobre el riachuelo Teatinos en donde se libró la batalla de Boyacá de la Independencia. Volviendo al del Funza: decía el virrey que llevaba ya muchos años ordenado y proyectado, pero “aún no se ha construido porque no hay diligencia que baste a animar la pereza con que aquí se procede aún en lo más necesario y útil”.

La carta es de 1758. En 1796, treinta y ocho años, tres reyes y siete virreyes más tarde, quedó por fin concluido el bello Puente del Común, en fábrica de ladrillo y piedra sillar, con sus cinco arcos carpaneles rematados por un pequeño puente auxiliar de desagüe, y con sus dos glorietas en cada extremo para que la carroza del virrey, al llegar o al devolverse, pudiera dar con comodidad la vuelta: pues el camino a Tunja terminaba ahí, a seis leguas de Santa Fé.

Y en Santa Fé, que era una aldea de veinte mil habitantes con pretensiones de capital de Virreinato, y en Tunja, y en Pamplona, y en Popayán, y en Mariquita, villas “muy nobles y leales” pero aisladas del mundo e incomunicadas entre sí por el horrible estado de los caminos reales (por esa época escribía en su diario el recién llegado José Celestino Mutis que el de Honda a Santa Fé, el más transitado de todos, “es tan malo que no hay con qué expresarlo sino diciendo que es todo él un continuado peligro”), en las ciudades, pues, no había nada: miseria y mendicidad en las calles, y en las casas monotonía y aburrimiento. Chocolate santafereño. Tañer de campanas de iglesias, entierros de obispos, visitas a familiares encarcelados por deudas, aguaceros que duraban días, borracheras populares con chicha y aguardiente con motivo del bautizo de algún infante en la lejana Corte de Madrid, el brote episódico de alguna epidemia de tifo o de viruela. Una vez se oyó un tremendo ruido subterráneo, y durante decenios se habló con retrospectivo estremecimiento del “año del ruido”. En la literatura, sermones en latín. En el arte, Inmaculadas Concepciones sevillanas idénticas las unas a las otras, retratos de virreyes idénticos los unos a los otros con sus intercambiables casacas de aparato, cuadros sombríos de ángeles músicos, retratos fúnebres de monjas muertas coronadas de flores entre un olor a cera y a rosas y un rumor de rezos y de jaculatorias.

Tal sería la falta de plan que hasta un virrey disoluto se metió de cura. Y muchas mujeres de familias ricas —y, por supuesto, con limpieza de sangre— pagaban gustosas la costosa admisión en un convento de clausura —de las Clarisas, de la Concepción, del Carmen— con tal de escapar a la asfixiante vida de familia para encerrarse en una celda a rezar y a bordar: la “habitación propia” que siglos después todavía reclamaba una escritora. Algunas escribían: en Tunja la madre Josefa del Castillo, en su celda con vista al huerto en la que a veces, de puro aburrimiento, “hacíase azotar de manos de una criada”, distraía su “corazón marchito” componiendo místicos, ascéticos, eróticos Deliquios del divino amori> en delicados, dolientes heptasílabos:

“Tan suave se introduce

su delicado silbo,

que duda el corazón

si es el corazón mismo…”.

Para que empezaran a pasar cosas interesantes hubo que esperar la venida del tal “Góngora ilustre”, que justamente por eso fue llamado así por el autor de la lista en verso: el arzobispo de Santa Fé y virrey de la Nueva Granada Antonio Caballero y Góngora.

A su inmediato predecesor, Juan Torrezar y Pimienta, la “ráfaga ardiente” de los versitos, se le dio ese nombre por lo fugaz de su paso: vino a morir en Santa Fé a los tres días de su llegada, desaguándose “por las cuatro vías” como consecuencia de los muchos homenajes que le hicieron en su viaje desde Cartagena. Porque pese a la pobreza del Virreinato tales agasajos eran cosa seria. Repiques de campanas, corridas de toros, músicos y quema de pólvora, banquetes con sopa de tortuga y lechona y novilla y morcilla y mucho trago: ron y aguardiente y totumadas de chicha y discursos de regidores borrachos al nuevo excelentísimo señor virrey y amigo que iba a repartir empleos y atribuir recaudos y a convertir la parroquia en villa y el pueblo en ciudad con el consiguiente aumento de las rentas municipales. Tras ser festejado así en Mompox, en Tamalameque, en Honda, en Guaduas y en Facatativá, el infortunado virrey Pimienta tuvo que saltarse la recepción final en Fontibón para llegar a Santa Fé a manos del ya famoso médico José Celestino Mutis, quien se limitó a recomendar que le dieran la extremaunción. El solemne tedeum de celebración del recibimiento se cambió por una misa de réquiem oficiada por el arzobispo.

Se abrió entonces el macabramente llamado “pliego de mortaja” que traían en su equipaje los virreyes con instrucciones para tales casos, que no eran infrecuentes. Y se vió que el reemplazo del difunto designado por el rey era el mismo arzobispo de Santa Fé, monseñor Antonio Caballero y Góngora: un prelado de corte dieciochesco que dos años antes se había distinguido en el apaciguamiento casi incruento de la rebelión de los Comuneros que durante unos meses había puesto en vilo la estabilidad del Virreinato.

Sucedió que un día de mercado del mes de marzo de 1781, en la villa de El Socorro, en las montañas del noroeste del Virreinato, se dio un gran alboroto que…

Pero esto requiere algunos antecedentes.

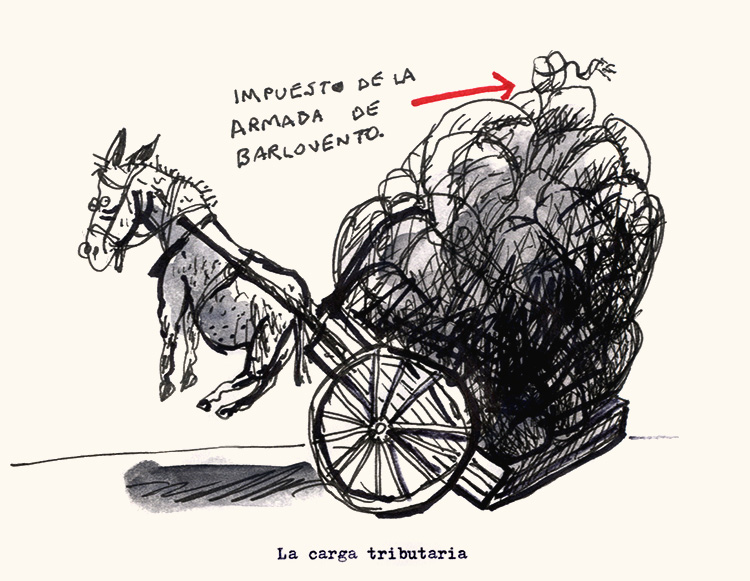

La teoría del absolutismo regio que promovían los ministros de Carlos III se estrellaba en la práctica con un serio problema: no había con qué. Ni funcionariado capaz de ponerla en vigor (la pululante burocracia creada por los Austrias era tan numerosa como inepta), ni ejército y marina que pudieran imponerla. Y ya no imperaba el tolerante “se obedece, pero…”, sino el autoritario “ordeno y mando”. Por eso la tarea principal de los reformadores consistió en aumentar la presión fiscal sobre las colonias para obtener excedentes monetarios. (Los cuales, irónicamente, servirían en buena parte para financiar la ayuda de España a la emancipación de las colonias inglesas de América del Norte; emancipación ésta desatada a su vez por la carga de impuestos sin contraprestaciones que les exigía la Corona británica: la famosa “Fiesta del Té” (Tea Party) de Boston).

Así que las reformas, adelantadas en América por orden del laborioso y enérgico ministro de Indias José Gálvez, marqués de Sonora, iban dirigidas a que la metrópoli explotara fiscalmente sus colonias con un rigor sin precedentes. Para lograrlo se nombraron unos novedosos e implacables visitadores-regentes, azuzados desde la Corte de Madrid para reforzar en cada Virreinato los recaudos: para aumentar el impuesto de alcabala hasta los niveles peninsulares, reintroducir un tributo ya obsoleto para el mantenimiento de la Armada de Barlovento, inventar otros nuevos, subir el precio de los productos de monopolio oficial como eran la sal, el tabaco y el aguardiente (estos dos constituían los dos tercios de los ingresos del fisco). Funcionarios venidos a aplicar el que de modo anacrónico pudiera llamarse “consenso de Madrid”: sin consultar la opinión de los gobernantes locales. Los cuales, en el Perú y en México y en la Nueva Granada, desaconsejaron el apretón fiscal, temiendo los disturbios. Una copla de la época advertía:

“La naranja es siempre amarga

si se exprime demasiado.

Y el borrico recargado

siempre se echa con la carga…”.

Hubo, en efecto, disturbios. En México, levantamientos indígenas. En el Perú, Alto y Bajo, la gran rebelión del inca Túpac Amaru ahogada en sangre. En la Nueva Granada la cosa fue más leve y tuvo tintes de farsa: hubo un tumulto, una capitulación, y un engaño.

La protesta nació en los pueblos tabacaleros de las montañas del nororiente del Virreinato afectados por el alza de los impuestos decretados por el nuevo visitador regente Gutiérrez de Piñeres. Y un domingo de mercado de marzo de 1781 se convirtió en motín popular en la ciudad de El Socorro. Una enfurecida vivandera llamada Manuela Beltrán arrancó de las paredes de la plaza los edictos de los nuevos impuestos gritando “¡Viva el rey y muera el mal gobierno!”: un grito que parece demasiado largo y bien compuesto para ser natural (tal vez fue inventado a posteriori por los historiadores). Y se alzó el pueblo entero.

No sólo el pueblo raso. Por oportunismo se sumaron al bochinche los notables locales: las “fuerzas vivas”, como se decía, las modestas oligarquías municipales, comerciantes, hacendados medianos; que después, por miedo, se vieron empujados a tomar la cabeza del movimiento. Uno de ellos, Salvador Plata, escribiría más tarde en su disculpa que lo habían forzado “con lanzas en los pechos”. Sería menos: serían apenas gritos de “¡que baje el doctor, que baje el doctor!” dirigidos al balcón de su casa. Y el doctor bajó, y se dejó llevar contento a la primera fila de la protesta. Lo mismo sucedió en los pueblos vecinos: Mogotes, Charalá, Simacota. Y eligieron por capitán general al terrateniente local y regidor del Cabildo Juan Francisco Berbeo, que organizó el desorden en milicias armadas con lanzas y machetes y escopetas de cacería. Las tropas eran de blancos pobres, de indios y mestizos. Los capitanes eran criollos acomodados, con pocas excepciones, entre ellas la del que luego sería el jefe más radical de la rebelión, José Antonio Galán: “hombre pobre, pero de mucho ánimo”.

Pero alborotos populares había a cada rato, y en el Gobierno nadie se inquietó. Formaban parte de la práctica política tradicional, como la tradicional corrupción y el tradicional clientelismo. Un oidor con unos pocos soldados fue a apagar la revuelta provinciana —la escasa tropa regular del Virreinato estaba en Cartagena con el virrey Manuel Antonio Flórez, como siempre: pues el enemigo era, como siempre, el inglés—; y ante la masa creciente de los amotinados, que ya llegaba a los cuatro mil hombres, tuvo que rendirse sin combatir: hubo un muerto. Se alborotaron también los burgueses de Tunja. Hasta de la capital empezaron a llegar entonces inesperadas e interesadas incitaciones a la revuelta de parte de los ricos criollos, deseosos de que recibieran un buen susto las autoridades españolas. Se leyeron en las plazas y se fijaron en los caminos pasquines con un larguísimo poema que se llamó “la Cédula del Común”, por remedo irónico de las reales cédulas con que el monarca español otorgaba o quitaba privilegios. La del Común, por el contrario, incitaba a “socorrer al Socorro” y a convertir la revuelta en un alzamiento general del reino:

“¿Por qué no se levanta Santa Fé?

¿Por qué no se levantan otros tales

en quienes la opresión igual se ve

y con mayor estrago de los males?”.

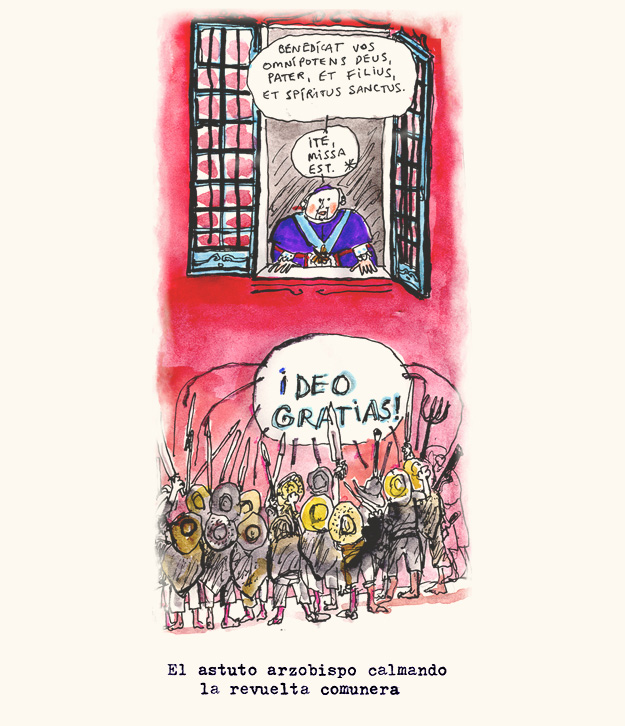

De nuevo un grito popular: “¡A Santa Fé!”. Y allá fue la montonera arrastrando a sus jefes, que sin embargo tomaron primero la precaución leguleya de consignar ante notario que lo hacían forzados por la chusma y sólo con el virtuoso propósito de “sosegar y subordinar a los abanderizados”. Por el camino fueron reclutando más gente: notables locales que ponían dinero, criollos pobres dueños de un caballo y un cuchillo, mestizos, indios de los resguardos. Al indio Ambrosio Pisco, negociante de mulas de arriería y descendiente de los zipas, lo unieron a la causa proclamándolo “príncipe de Bogotá” casi a la fuerza. En mayo, cuando llegaron a Zipaquirá, eran ya veinte mil hombres de a pie y de a caballo armados de lanzas, machetes y garrotes y unas cuantas docenas de mosquetes: el equivalente de la población entera de Santa Fé, niños incluídos. La ciudad estaba aterrorizada ante la inminencia del “insulto”, como se llamó al posible asalto, al que no podía oponer más defensores que las dos docenas de alabarderos de aparato de la guardia del virrey. El visitador regente Gutiérrez de Piñeres huyó a Honda buscando llegar por el río a Cartagena, donde estaba el virrey Flórez con sus exiguas tropas. Se nombró en comisión al oidor de la Audiencia Vasco y al alcalde Galavís, asesorados por el arzobispo Caballero, para que fueran a Zipaquirá a parlamentar con los rebeldes.

Aquí, un paréntesis elocuente. Se supo entonces que la incendiaria “Cédula del Común” que había galvanizado a los pueblos, escrita por un fraile socorrano, había sido financiada, impresa y distribuida por cuenta del marqués de San Jorge, el más poderoso de los oligarcas santafereños. El mismo que, a la vez, ofrecía contribuir con cuatrocientos caballos de sus fincas para la tropa que las autoridades se esforzaban por levar a toda prisa. Porque el sainete de dobleces que llevó al fracaso del movimiento comunero no fue sólo de los gamonales de pueblo como Plata y Berbeo, que se levantaron en armas al tiempo que firmaban memoriales de lealtad; ni de los funcionarios virreinales que se comprometieron a sabiendas de que no iban a cumplir: fue una comedia de enredo en la que participaron todos.

Jorge Miguel Lozano de Peralta y Varaes Maldonado de Mendoza y Olaya era el hombre más rico de la Nueva Granada. Había heredado de la Conquista una enorme encomienda en la Sabana, aumentada con tierras de los resguardos indígenas y transformada en hacienda ganadera de engorde que alimentaba de carne a la población de Santa Fé y de cuero a sus industrias de curtiembres; era dueño de una docena de casas y terrenos en la ciudad; manejaba negocios de comercio con España; había ocupado todos los cargos públicos posibles para un criollo y había comprado un título de marqués (bajo los Borbones se instauró la venta de títulos nobiliarios para recaudar fondos para la Corona), negándose a continuación a pagar los derechos con el argumento de que en realidad había merecido el marquesado por las hazañas de sus bisabuelos conquistadores y por el hecho mismo de ser, gracias a esas hazañas, inmensamente rico. Lo tenía todo. Pero en su condición de criollo “manchado de la tierra” se sentía injustamente postergado en sus méritos por los virreyes españoles, que en su opinión eran —según le escribía al rey— “incompetentes y corruptos”, como lo suelen ser todos los gobernantes a ojos de los ricos. Y se quejaba diciendo: “¿De qué nos sirve la sangre gloriosamente vertida por nuestros antepasados? Aquí los virreyes nos atropellan, mofan, desnudan y oprimen… [y]… los pobres americanos, cuanto más distinguidos, más padecen”.

El caso del marqués es revelador del hervor que se cocinaba en todos los estamentos sociales bajo las aguas mansas del tedio colonial. Si jugaba a dos barajas era porque sus intereses estaban de los dos lados: en tanto que hombre rico, con el orden representado por la Corona española; y con la chusma comunera porque compartía con ella un rencor de criollo, que ya se puede llamar nacionalista aunque no sea todavía independentista. Eso vendría una generación más tarde, con sus hijos.

Los rebeldes comuneros llegaron a Zipaquirá con una lista de exigencias de treinta y cinco puntos. Unos referidos a los propietarios, como la abolición de un recién creado impuesto que consideraron extorsivo: el “gracioso donativo” personal para la Corona; o el compromiso de privilegiar a los españoles americanos sobre los europeos en la provisión de los cargos públicos. Otros que beneficiaban a los promotores originales de la protesta, los cultivadores de tabaco: la reducción de los impuestos. Otro para los borrachos del común: la rebaja del precio del aguardiente. Y finalmente algunos para los indios que se habían sumado a la acción: el respeto de sus resguardos y la devolución de las minas de sal. Y también, para todos, un perdón general por el alzamiento.

Mientras el alcalde Galavís y el oidor Vasco negociaban, cedían, se arrepentían, renegociaban, el arzobispo decía misas, echaba sermones elocuentes para afear la conducta impía de quienes osaban levantarse contra el rey (como ya lo estaban haciendo por orden suya todos los curas párrocos), prometiendo, con éxito de público, los fuegos del infierno y la condenación eterna para quienes persistieran en la rebeldía; y, sinuosamente, dividía a los Comuneros entre ignorantes y cultivados, entre ricos y pobres, y entre socorranos y tunjanos, atizando sus celos de jurisdicción. Los de El Socorro se ofendieron, los de Tunja, que eran los más ricos y mejor armados, amenazaron con volver a su tierra. Los ricos negociaban en privado. El gentío de los pobres se impacientaba afuera y daba gritos, y desde las ventanas el arzobispo pronunciaba con unción más y más sermones apaciguadores y piadosos: en España había tenido fama de gran orador sagrado antes de venir a América.

Hasta que por fin se firmaron las llamadas Capitulaciones (porque iban divididas en capítulos, y no porque significaran una rendición) de Zipaquirá. El gobierno cedía en todo, bajaba los impuestos, nombraba a Berbeo corregidor de la nueva provincia del Socorro y dictaba un indulto general para los insurrectos. A continuación el ejército comunero se disolvió como una nube y cada cual se fue a su casa. La insurrección había durado tres meses.

Pero de inmediato, desde Cartagena en donde seguía esperando el ataque de los ingleses, el virrey Flórez repudió el acuerdo, y envió tropas para defender a Santa Fé por si volvía a presentarse el caso. Evaporado su ejército, los cabecillas de la revuelta fueron apresados: Pisco, Plata, Berbeo. El marqués de San Jorge fue desterrado a Cartagena, en donde edificó un palacio que se le dio como casa por cárcel hasta su muerte. Otros capitanes fueron condenados a la vergonzosa pena pública de azotes, o al destierro en los presidios españoles de África.

Desde el otro lado del escenario uno de los más distinguidos capitanes comuneros, José Antonio Galán, aquel “hombre pobre, pero de mucho ánimo” venido del pueblo de Charalá, tampoco aceptó el trato. No se hallaba presente durante la firma porque su comandante Berbeo lo había mandado a Honda con un destacamento de insurrectos para capturar al fugitivo visitador regente Gutiérrez de Piñeres, culpable final de todo el lío. Cosa que Galán no había hecho. Existe al respecto una disputa entre los historiadores sobre si él mismo le escribió una carta al visitador aconsejándole que huyera, o si lo hizo, por el contrario, tratando de tenderle una celada: sobre si él mismo fue un traidor o fue un héroe, o los dos a la vez en una sola persona, como en el cuento de Borges que se titula así: “Tema del traidor y del héroe”.

El caso es que Galán, en vez de perseguir al visitador por un lado o de aceptar por el otro el perdón general, siguió durante unos meses recorriendo el valle del Magdalena, levantando a su paso caseríos de pescadores y liberando esclavos de las haciendas, radicalizando los objetivos de la protesta popular con la consigna ya revolucionaria de “¡Unión de los oprimidos contra los opresores!” (tal vez también inventada, como el grito de Manuela Beltrán, por los historiadores).

Sin éxito. Sus propios jefes tumultuarios se encargaron de perseguirlo, capturarlo y entregarlo a la justicia virreinal, como prueba definitiva de su arrepentimiento por el tumulto. Fue condenado a muerte con tres de sus compañeros, y lo descuartizaron. Aunque no de verdad, como acababa de serlo en la plaza mayor del Cuzco el rebelde inca Túpac Amaru: vivo, tirado por cuatro caballos. Sino simbólicamente, después de muerto arcabuceado: no había en la pueblerina Santa Fé verdugo que supiera ahorcar. Su cabeza cortada fue exhibida para escarmiento de los descontentos en una jaula a la entrada de la ciudad, y sus manos y sus pies llevados con el mismo fin a los pueblos que habían sido teatro de la rebelión. Se ordenó sembrar de sal el solar de su casa en su pueblo de Charalá, después de demolerla. Se encontró que José Antonio Galán no tenía casa.

El virrey Flórez solicitó del rey su vuelta a España. Su sucesor Pimienta murió de indigestión, como se contó más atrás. Y en la manga de su mortaja, por así decirlo, apareció el nombramiento de quien debía asumir el mando: el arzobispo de Santa Fé, Caballero y Góngora.

Caballero y Góngora iba a ser el gobernante que más poderes haya acumulado en la historia de este país. El poder eclesiástico como arzobispo primado de Santa Fé de Bogotá; el civil como virrey y presidente de la Real Audiencia de la Nueva Granada (a la que su buen amigo Gálvez, el ministro de Indias, acababa de agregarle de un plumazo los territorios de la Audiencia de Quito y la de Panamá y los de la Capitanía de Venezuela: los mismos que conformarían medio siglo más tarde la Gran Colombia); y el militar como gobernador y capitán general del Virreinato. Ejerció el gobierno durante siete años, a los que hay que sumar los seis de gran influencia que había tenido como arzobispo bajo los ausentistas virreyes anteriores. Y así pasaría a la historia con dos caras contrapuestas, o tal vez complementarias: la del arzobispo malo y la del virrey bueno. El prelado pérfido, perjuro y traidor que engañó a los ingenuos Comuneros, y el virrey ilustrado que reformó el sistema educativo y organizó la gran Expedición Botánica.

Lo describen de manera contradictoria dos escritores liberales del siglo XX, Antonio José “Ñito” Restrepo en un soneto punitivo y Enrique Caballero Escovar en un estudio histórico. Así empieza el primero:

“¿Cómo, con esa cara de pastel

rubicunda de vinos y jamón…”.

Y termina de este modo:

“¡Hoy son los Comuneros gloria y luz!

Mal Caballero y Góngora: el Jordán

no lavará el oprobio de tu cruz”.

Y por su parte asegura el otro: “Su figura resplandece como la del estadista más importante de la dominación española”.

Lo uno y lo otro. El arzobispo Caballero sin duda distrajo y engañó a los jefes Comuneros, que no deseaban otra cosa que ser distraídos y engañados para engañar ellos a su vez a sus distraídas huestes campesinas. Pero no fue él quien firmó las Capitulaciones de Zipaquirá, sino el alcalde Galavís y el oidor Vasco; y no fue él, sino el virrey Flórez, quien las desconoció luego. En cambio, con el argumento de que la asonada de los Comuneros había sido la manifestación de “nada menos que un reino entero” y la Corona debía “hacer valer la real palabra que sus ministros han empeñado tan solemnemente”, obtuvo del rey en persona el indulto para los sublevados. Le escribió el rey Carlos: “Teniendo Yo muy particular afecto a vuestra venerable persona y la mayor consideración a la sabiduría, paciencia, caridad y otras grandes virtudes con que Dios os ha dotado, he venido a confirmar, por vuestra intercesión y merecimientos, el referido perdón general”.

Luego, ya como virrey, fue sin duda el más ambicioso de todos, y emprendió grandes reformas en todos los campos; pero lo cierto es que no le fue bien casi en ninguna, o peor, le salió el tiro por la culata en unas cuantas.

Era un arzobispo “a la moderna”: ilustrado, afrancesado, jansenizante, antijesuita, antipapista, regalista. Y un virrey ilustrado y progresista. Y reformista. En consecuencia chocó con todo el mundo.

Chocó con el que él llamaba “el partido de los hacendados”, al que consideraba un obstáculo para el buen gobierno porque, explicaba en sus cartas al ministro de Indias, “por interés propio subvierten el orden, perpetúan la ignorancia y la escasez y rechazan las reformas a favor de su personal ganancia”. En su relación de mando escribe lo que parece un retrato del ya mencionado marqués de San Jorge: que los criollos ricos “son súbditos inútiles que ponen su prestigio y felicidad en conservar unas tierras improductivas o en poner varias casas en lugares de prestigio, sin desear el progreso”. Pero esto no significa que le gustaran más los criollos pobres: llamaba al pueblo “monstruo indomable” que producía “sinnúmero de ladrones y pordioseros”, y vagabundos y trabajadores ambulantes. “No hay quien quiera trabajar (…) La gente del común es casi toda ociosa, y, como tal, aplicada a la rapiña y al hurto”.

Chocó también con las órdenes religiosas, por su corrupción y sus abusos. No pudiéndolo hacer como arzobispo, como virrey tomó medidas para “liberar a los vasallos de la vejación y extorsiones que sufren del estado eclesiástico”. No se lo perdonaron. Quiso imponer un nuevo Plan de Estudios generales desarrollado con el sabio Mutis, y tropezó con la oposición encarnizada de los dominicos de la Universidad de Santo Tomás. Porque proponía “sustituir las útiles ciencias exactas en lugar de las meramente especulativas en que hasta ahora lastimosamente se ha perdido el tiempo”: es decir, cambiar los silogismos de la escolástica por las ecuaciones de las matemáticas. Y, osadía más escandalosa aún, quería volver la educación superior pública y laica, usando para ello las edificaciones de las universidades y colegios expropiados a los jesuitas. La protesta de los dominicos y de los agustinos, dueños del sector desde la extinción de la Compañía de Jesús, consiguió frustrar la reforma. Proyectó en vano la apertura de un canal interoceánico para embarcaciones de gran porte uniendo con una cadena de embalses los ríos Atrato y San Juan: la Corte de Madrid rechazó la idea por no darles facilidades a los buques ingleses, que desde la apertura del comercio entre las colonias en 1758 dominaban el contrabando tanto en el Atlántico como en el Pacífico. Como capitán general, y para evitar la repetición de un alzamiento como el de los Comuneros, creó milicias permanentes e instaló tropas en la capital. Pero sus sucesores desecharon ambas cosas por considerarlas demasiado costosas para las rentas del Virreinato.

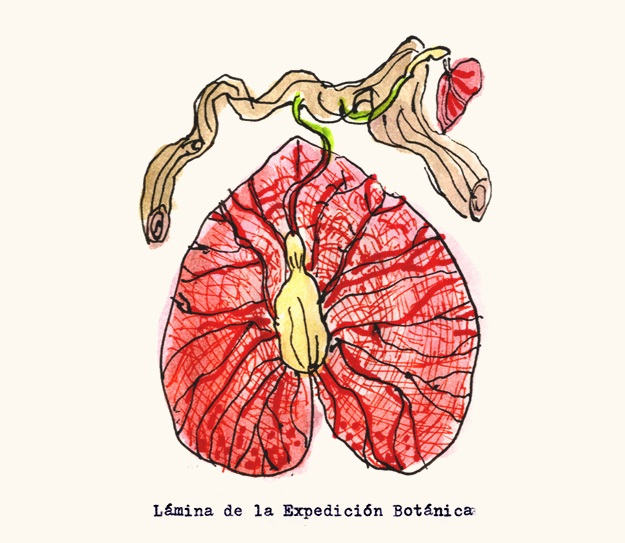

Fue un gobernante amigo del gasto público, hasta el derroche. Al tiempo que dedicaba grandes sumas al mejoramiento de los intransitables caminos del país —“yo me he sorprendido de haber visto unos caminos tales”, anotaba en su diario el sabio Mutis—, multiplicaba sin freno la burocracia, llenando los empleos con clientes y parientes corruptos y abriendo un gran hueco fiscal que heredaron sus sucesores. También la Expedición Botánica que emprendió con Mutis resultó la más costosa de todas las que, sobre el mismo modelo, ordenó la Corona en el Perú, en México, en Cuba y en las Filipinas. Y produjo menos publicaciones científicas.

Tan manirroto como con el dinero público era con el suyo propio, que tenía en abundancia: según sus críticos, era el mismo. Nombrado arzobispo de Santa Fé en 1776 llegó a Cartagena con un descomunal equipaje personal: docenas de bultos, cajones, esportones, baúles, arcones, maletas y cofres de ropas y vajillas y cristalería, espejos, muebles, varios toneles y cientos de botellas de vino y pellejos y botijas de aceite. Alfombras, cortinajes. Nada menos que treinta y ocho cajas de libros. Cuando regresó a España le donó al Arzobispado de Santa Fé su biblioteca, la biblioteca de un ilustrado dieciochesco, la única que podía rivalizar con la del sabio Mutis en la América española: cinco mil volúmenes en varios idiomas (castellano, francés, latín, griego, italiano), y sobre todos los temas: teología (Tomás de Aquino, pero también Pascal), filosofía (desde Aristóteles hasta Locke y Montesquieu, y los primeros volúmenes de la escandalosa Encyclopédie de Diderot), historia, economía política, jardinería, navegación, y las que él llamaba “artes industriales”: arquitectura civil y militar, hidráulica, mecánica. Y gramáticas y diccionarios de inglés y de italiano, y, caso curioso en un hombre de iglesia justamente temeroso de la Inquisición, de hebreo y de árabe. Y docenas de cuadros. Según el inventario de embarque, en el equipaje venían pinturas de Miguel Ángel, de Tiziano, de Velázquez, de Rubens, de Murillo…

Y cabe preguntarse ¿qué se hicieron esos cuadros? Todo el mundo los miró pasar cuando entraban. Nadie los vio salir. En cuanto a los libros, se quemaron con el Palacio Arzobispal de Bogotá el 9 de abril de l948.

Al margen de sus costos y sus fastos, de los emprendimientos del virrey arzobispo iba a quedar muy poco: planes que no se aplicaron, obras que no se terminaron, ordenanzas que no se cumplieron. Lo que de verdad dejó en herencia, fuera de sus libros incendiados y sus cuadros perdidos, fue la gran empresa de la Expedición Botánica de Mutis. Sin el impulso del arzobispo virrey, y sin los fondos que puso de su propio bolsillo para darle comienzo, hubieran pasado años y años antes de que la Corte de Madrid se decidiera a financiarla. Pero su resultado, que más que científico fue político, probablemente no le hubiera complacido. Fue la siembra de la Ilustración en la Nueva Granada. Al traerla, él y Mutis esperaban que las élites criollas apoyaran el reformismo liberal de los reyes Borbones españoles. Pero sucedió que, a fuer de ilustradas, esas élites rechazaron el absolutismo reaccionario de esos mismos reyes, aprendiendo de sus primos franceses.

Para eso faltaba todavía, por una generación, más de lo mismo: el estribillo monótono de la lista de virreyes, como una ronda infantil:

“Dongilyezpeletadespuésmendinuetayamaryborbón…”

Pero en la lista quedó faltando el último: Juan Sámano, el de los cadalsos que iban a venir.